浙南叶氏道教世家的道法传统

关于字派搜索:将要搜索的字派【不要隔开】在右上角 前的方框内输入后点击

前的方框内输入后点击 就行!为方便浏览,会将搜索结果的字体加大,变红!

就行!为方便浏览,会将搜索结果的字体加大,变红!

吴真

(《上海道教》2008年第3期)

?

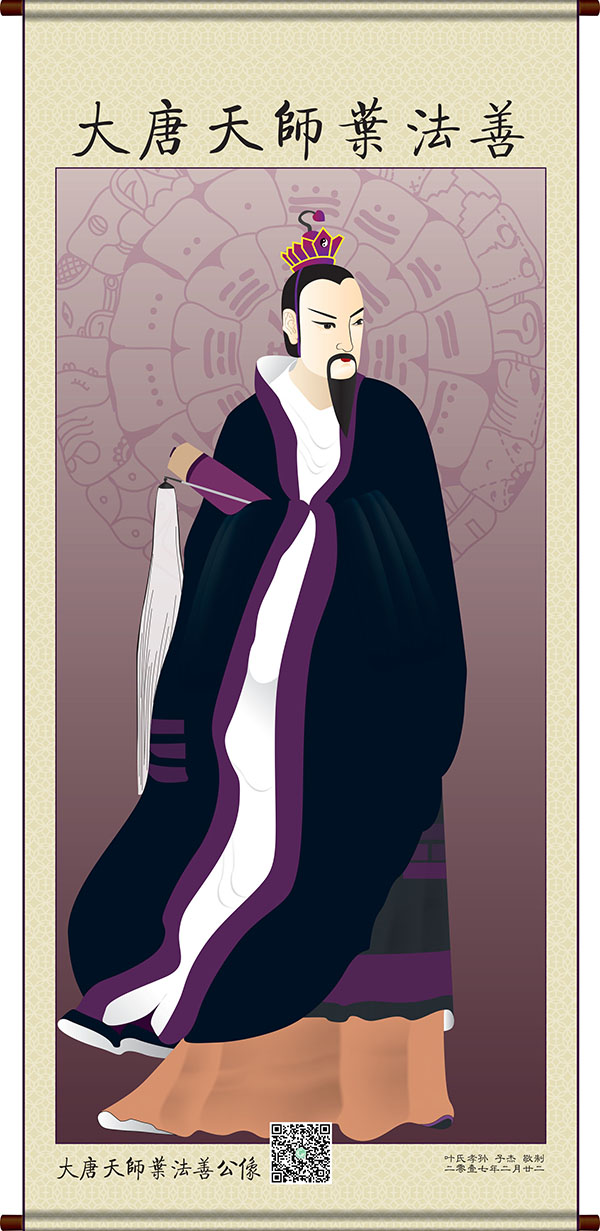

现代学术研究往往把唐代道教局面描述成上清一系的兴盛。事实上在公元8世纪,与上清派司马承祯、李含光等具同等影响力的,还有叶法善、张果、罗公远等上清之外的道士。尤其是来自浙江南部栝州(今浙江丽水)松阳的叶法善(616-720年),不仅在生前获得唐代道士最高世俗爵位——越国公,其去世19年后(739),唐玄宗又亲自撰写了《故金紫光禄大夫鸿胪卿越国公景龙观主赠越州都督叶尊师碑铭并序》(下称《叶尊师碑》)悼念他,《旧唐书》评价叶法善曰“当时尊宠,莫与为比”。[1]

叶法善、罗公远、张果这些传奇色彩浓重的道教人物,皆不符合六朝天师道或者上清一系的道士标准,尤其是叶法善虽然地位显赫,却从未被唐代上清一系或者其它派系明确地追认为祖师,这使得后世道团中人以及研究者反而有空间为叶法善“归类”。1992年版《中国道教史》[2]、李远国《神霄雷法——道教神霄派沿革与思想》皆认为叶法善是唐代北帝洞渊法的创始人。[3]张广保《唐宋内丹道教》将叶法善列为唐代内丹法的大宗师。[4]李显光《许逊信仰小考》和郭武《<净明忠孝全书>研究》则将叶法善归入唐代胡慧超所提倡的净明道门下。[5]小林正美从叶法善于678年取得“大洞三景法师”法位这一史实出发,认为叶法善自始至终是天师道派的领袖。[6]1988年丁煌《叶法善在道教史上地位之探讨》一文对叶法善生平进行详细考证,认为“法善于道教最大贡献,一在毕生竭力传教授箓行法展术,不惟延续天师教脉不绝,又大振其声势,令之遍布流行”。[7]应当看到,这些研究多将各个朝代的各种历史叙事、文学叙事与道教叙事不加辨别地堆放在一个诠释层面上,去讨论叶法善生前的道教活动,这样就混淆了历史人物的叶法善与后人想象构造的道士叶法善之间的界限。中国历史向有“层累造史”的传统,唐代以后的道教文献出于歌颂和追认祖师的叙事目的去描写叶法善的种种神迹,这些叙事当然有助于凸现叶法善在道教史的地位,然而却无助于我们了解叶法善的原始形象以及后代层累添加的光环。

本文讨论的是浙江南部栝苍地区的道教世家——叶氏家族,以及这一个道教家族的道法传统。虽然《正统道藏》第30册收有南宋时期叶氏后人编撰的《唐鸿胪卿越国公灵虚见素真人传》(又名《唐叶真人传》),对叶氏家族的道教传统颇多描写;丽水当地叶氏族人也热情地向我们提供了多种版本的《叶氏宗谱》,然而本文试图只是依据三通唐代碑文以及《旧唐书》等宋前史料,去钩沉浙南叶氏道教世家的历史。《唐故有道先生叶国重墓碑》(下称《叶有道碑》)与《大唐赠歙州剌史叶公神道碑并序》(下称《叶慧明碑》)是叶法善在开元五年(717年)亲自为他祖父叶国重、父亲叶慧明设立的碑刻。[8]《叶尊师碑》则是叶法善去世19年后(739年)唐玄宗亲自撰写的御碑。[9]将这三通碑文与同时代的道内文献对读,大致能够勾勒出叶法善所处时代的朝廷与道团,对浙南叶氏道教世家的认识与评价。

一、四代为道的道教世家

隋大业十二年(616),叶法善出生于栝州松阳一个世代为道的道士世家。栝州地处浙江西南部,隋代之前归永嘉郡管辖,隋文帝开皇九年(589)以栝苍、松阳、永嘉、临海四县置处州,公元592年改名为栝州,辖松阳、丽水、遂昌、青田等县。[10]栝州境内栝苍山脉纵横,自东晋以来,常有方外之士前来修炼。《真诰》卷二十记葛玄之师左慈,“今在小栝山,常行来”。陶弘景注曰:“小栝即小栝苍山,在永嘉桥与之北”。小栝苍山是唐代栝州(公元778年改名处州)的州治所在地,却也是修行之士常往之地。陶弘景《洞玄灵宝真灵位业图》记有两位道士修行于栝苍山,一是葛玄的弟子郑思远,晋永昌元年入栝苍山,另一个是平仲卿,潜修于栝苍山仙境。其中郑思远就是传授《五岳真形图》于葛洪的“郑君”,其所传授的《五岳真形图法》中,将栝苍山列为东岳泰山君佐命之山。《叶慧明碑》在碑末特地指出叶氏家族与左慈以来的地方道教传统之渊源:“左慈致物,越人辨色,司察鬼谋,役使神力”。

虽然东晋以降,栝苍山已是道门重要仙山,但从刘宋时期直到隋代叶法善出生之前近二百年时间,记载栝苍地区道教发展的历史文献甚少传世。公元717年,叶法善为已逝世多年的父亲叶慧明、祖父叶国重取得朝廷的封赐,分别撰立《叶慧明碑》与《叶有道碑》,此二碑恰好为我们填补了公元5-7世纪栝州道教活动的空白。由二碑整理出叶法善的家族世系是:

叶乾昱-----叶道兴-----叶国重----叶慧明----叶法善[11]

按照一代30年推算,叶乾昱大约活动于公元490年前后,《叶有道碑》记他“克壮其犹,永孚于德,墐户习隐,塞兑亿坤”,这样模糊的描写很难判断叶乾昱是否为道士,但可以肯定是一位具有出世情怀的隐士。

南朝萧梁时期(502-556年),天师道在浙江地方社会广泛传播,尤其是在绍兴、湖州一带的南渡世家大族中,天师道道士与道民们展开了对后世道教影响殊深的写经、造经运动。[12]而在浙江南部的括苍地区,天师道的传播情况如何,却极少见诸史籍。据《叶有道碑》与《叶慧明碑》,叶乾昱之子叶道兴可能是天师道在括州地方上的在家道士。《叶有道碑》描写叶道兴云:“性守宫庭,道敷邦国,居鬼从地,帅神从天,受箓以怛之。”[13]可见叶道兴已经是受箓的职业道士。

到了叶法善的祖父叶国重(字雅镇),叶家的道术更发扬光大了。叶国重“灵承道宗,异闻训诱”,而且“专精五龙,遍游群岳”。五龙术是天师道安宅术的一种,唐前天师道仪式经典《赤松子章历》中天师道道士常用《言功安宅章》记载这种道术的功用是“五龙治宅,辟除不祥,消灭凶恶,扫荡千殃”。道士施行五龙术之后必须上章,“上请天官将吏,乞为收除鬼气,安慰冥司,迎请五龙安宅保护人口乞恩宝章一通。”[14]

《叶有道碑》记载精通传统天师道术的叶国重又因“不饮不食,数十载于兹”(辟谷术)而被帝庭嘉许,“迹发皇眷,简才受命,降尊加礼”。从叶国重这一辈起,松阳叶家的家业开始兴旺:“乃周览庐室,躬省仓廥,考畴人之疆亩,讯家僮之作业,皆俭以遵约,安能维始,味不甘口,色无养目。”[15]一个小地方的在家道士能拥有田地和家僮,在隋末初唐的社会可算是地方社会的小康阶层。

叶国重的弟弟—叶静能(即叶法善叔祖[16]),先后在唐高宗与中宗朝廷充任内道场道士,以擅长符禁法术而著名。[17]叶静能在政治上投靠韦皇后政治集团,景龙四年(710)睿宗复位的这一场政变中,他因参与韦皇后一党的阴谋活动而被诛杀,其侄孙叶法善则积极襄助玄宗李隆基举事而立下大功,被封赐为“越国公”。叶法善所立碑文《叶有道碑》与《叶慧明碑》均只字不提家族中有叶静能这样的叔祖,大概是出于维护家族政治清白的考虑。与弟弟叶静能不同,叶国重并未到帝京开拓道教事业,而是一直居住在栝苍延续家族血脉,其子叶慧明“启秘箓之高妙,扬玄津之洪波,道征若声,心麽苦气”[18],也是括苍地区的在家受箓道士。

叶氏家族自叶法善的曾祖叶道兴至父亲叶慧明,三代道士皆为受箓道士,又是天师道的在家道士(即火居道),故《叶有道碑》总结叶法善家族史说:“道开幽键,性与真筌。一门累祖,四世百年。”二碑所叙叶氏家族的生存状况大概是公元5-7世纪浙南地区基层道教的典型例子。道士史崇玄撰写的《妙门由起序》这样归纳初唐时期的道士阶层:

一者天真,二者神仙,三者幽逸,四者山居,五者出家,六者在家,七者祭酒。其天真、神仙、幽逸、山居、出家等,去尘离俗,守道全真,踪寄寰中,不拘世务。其在家、祭酒等愿辞声利,希入妙门,但在人间救疗为事。今剑南江表此道行焉。所以称之为道士者,以其务营常道故也。[19]

这里提到的四川、江南一带盛行 “在人间救疗为事”的在家道士,他们凭借天师道传统的上章符咒之术,在下层民间社会以救疗为业。叶氏家族专精天师道五龙安宅术等“常道”,又以家族香火延续道教传统,兼具《妙门由起序》所说的“在家”与“祭酒”两种道士身份。

应当指出的是,父子相传是汉代以来天师道主要宗教组织方式,六朝天师道经典《玄都律文·制度律》规定:“制道士、女官、道民、箓生、百姓所奉属师者,父亡子继,兄没弟绍,非嫡不得继”。尤其是天师道祭酒道士的神职身份更是严格遵守“父亡子继,兄没弟绍,非嫡不得继”的宗教传统。然而到了初唐,这种家族传承似乎已经不占主流,大部分的道士并非道教世家出身,比如地位显赫的上清派潘师正、司马承祯、吴筠等,入道更多是一种个人的人生选择,而非为了承继家族道统。[20]因此叶氏“一门累祖,四至百年”,如此罕有的道教世代传继背景,让叶法善在同时代的道士中凸显出来。《旧唐书·叶法善传》强调说“自曾祖三代为道士,皆有摄养占卜之术”。?

二、叶氏家族的道法特点

《叶有道碑》透露出叶道兴 “受箓以怛之,飞符以比之,扼魍魉之邪,制台台之祟,有足奇也。”可见叶道兴擅长天师道符箓辟邪制鬼的道术。叶道兴之子叶国重精通天师道五龙安宅术之外,也“达死生之占,体物气之变”,专擅天文占卜。《叶慧明碑》对于叶国重的儿子叶慧明之道法,并无明显文字描写,但却详细叙说叶法善“幼得父书,早传成法”,成年后“讯远岳之福庭,媾幽寻之方士”,四处云游拜师学道。显庆中(656~661),高宗征召叶法善到京师,并将其留在内道场。道教世家子弟叶法善第一次从偏远的浙南山区来到朝廷,此时年已逾不惑,他以家传道术活跃于两京的内道场:“陈咒雷骇,吐刃电光,沉海莫濡,蹈治匪爇,呵万鬼,搦百神,启阴官之符,变冥司之箓,追究往事,坐知来兹。”[21]这段文字与后来玄宗《叶尊师碑》“或征召鬼物,使之立至;呵叱群鬼,奔走众神,若陪隶也”一样,旨在描述叶法善的劾鬼符架法术。?

在《叶有道碑》与《叶慧明碑》中,劾鬼符架的法术不断地被强调为叶家道教传统,所以《旧唐书·叶法善传》才说叶法善“自曾祖三代为道士,皆有摄养占卜之术。法善少传符箓,尤能厌劾鬼神。”总而言之,叶门道法多着重于天师道的风水地理、符咒治病、天文占星及役使召考之术,这些注重实用技术与疗效的法术,应当是出于在家道士在地方社会行道的职业需要,同时也来自天师道悠久的法术传统。从叶道兴开始(520年左右),叶家道士又习服食之术,近于神仙家,这也是东晋之后浙江天师道与神仙道上清、灵宝两派融合的表现。

叶法善充任高宗时期宫廷内道场的道士期间,曾经以叶氏家族擅长的劾鬼法术在洛阳凌空观打醮。《旧唐书》卷191记载:

法善又尝于东都凌空观设坛醮祭,城中士女竞往观之,俄顷数十人自投火中,观者大惊,救之而免。法善曰:“此皆魅病,为吾法所摄耳。”问之果然。法善悉为禁劾,其病乃愈。

可以想见,内道场道士叶法善所行道术偏重于驱邪袪魅的实用技术,这与公元7、8世纪那些谈玄作诗的上清一系道士们,走的是完全不同的道路。8世纪初期著名道士张万福撰文批评当时内道场道士曰:

或薄解符章、禁祝小技,出入天庭;或富贵人驱使……昔尝游江淮吴蜀,而师资付度,甚自轻率。至于斋静,殊不尽心,唯专醮祭,夜中谢设。近来此风少行京洛,良由供奉道士,多此中人,持兹鄙俗,施于帝里。[22]

此处所批评的重视符箓奏章实用技术、唯专醮祭的不良风气之源头,一是天师道发祥地——四川,另一个则是叶法善家乡所在的江淮吴地。张万福身为内道场道士史崇玄的弟子,矛头直指当时两京的内道场供奉道士,说明了内道场道士“殊不尽心,唯专醮祭”已经成为舆论指责的焦点,故张万福方能出如此大胆语。[23]

以上所述,我们可以大致总结浙南叶氏道教世家的道法是以劾鬼符架的实用技术为中心。在名道辈出的盛唐时代,叶法善正是凭借着这一道法特点而独树一帜。明代周思得(1359-1451)《灵宝济度大成金书》卷三《朝真谒帝门》对东汉至宋元道教科仪诸宗师,有一总结性的阐述云:“唐叶靖天师行飞神御气之道,神虎追摄之法,杜光庭天师立黄箓斋醮之仪,二师兼行,此道愈大。”[24]宋代以来的道书多将叶法善误写成“叶靖”或者“叶靖能”天师,周思得此处所指的“叶靖天师”应为叶法善,他认为叶法善与杜光庭分别代表着唐代道教的两个传统 ——叶天师代表道教飞神劾鬼的法术传统,杜天师以其对道教总结性的科仪整理代表着道教的科仪传统。“二师兼行,此道愈大”,诚然此言,则叶法善及其家族在道教史上的贡献与地位,需要我们再次去追溯与确认。

注释:

[1]《旧唐书》卷191《方伎传·叶法善传》。《新唐书》卷204《方伎传》亦有叶法善传,基本沿用《旧唐书》叙事,只是在用词上稍有变动。

[2]卿希泰主编,《中国道教史》(成都:四川人民出版社,1992)第2册,页120-170。

[3]李远国,《神霄雷法——道教神霄派沿革与思想》(成都:四川人民出版社,2003),页3-10。

[4]张广保,《唐宋内丹道教》(上海:上海文化出版社,2001),页52-54。

[5]李显光,《许逊信仰小考》,《宗教学研究》3 (1999):12-19。郭武,《<净明忠孝全书>研究:以宋、元社会为背景的考察》(北京:中国社会科学出版社,2005),页177-178。

[6]小林正美,《唐代の道教と天师道》(东京:知泉书馆,2003),页59。

[7]丁煌,《叶法善在道教史上地位之探讨》,台湾成功大学《历史学报》14 (1988):1-78。

[8]《叶有道碑》与《叶慧明碑》的碑文自唐历清屡见于金石志和文人笔记,从碑文内容的内证及版本的追溯,笔者认为确认此二碑为开元年间李邕所撰应该不成问题。相关考证亦可参见李丹、王陈亮编著《唐叶法善家族三碑考》(杭州:西汵印社,2008)。本文所取《叶有道碑》与《叶慧明碑》版本皆出自陈垣编纂,陈智超、曾庆瑛校补,《道家金石略》(北京:文物出版社,1988),页105-107,下同。

[9]《叶尊师碑》内文提到,此碑铭是开元二十七年(739)二月玄宗因“不忘旧情,纪诸事迹”亲撰碑文。是碑全文见于《正统道藏》本(台湾:新文丰出版社,1985)的《唐叶真人传》,唐代敦煌卷子S.4281是这一碑文的部分残件。《太平广记》卷26“叶法善传”亦有部分文字完全抄袭了《叶尊师碑》。这两个证据可以说明《叶尊师碑》为后人伪造的可能性很小。

[10]《旧唐书·地理志》卷40,页1596。

[11]唐人一般将郡望加于姓名之后,如姓李的皆出陇西,姓刘皆出彭城,因此南阳叶县显然不是叶国重出生地,而是祖籍郡望。《叶有道碑》与《叶慧明碑》提及叶氏乃南阳郡人,显然是指其郡望,而非乡里。二碑均未提及栝苍叶氏何时定居栝州松阳。

[12]参见唐长孺,《钱塘杜治与三吴天师道的演变》,《魏晋南北朝隋唐史资料》12 (1993):1-11。

[13]《叶有道碑》,页105。

[14]《赤松子章历》卷3,见《中华道藏》(北京:华夏出版社,2004)第8册,页650。

[15]《叶有道碑》,页105。

[16]《太平广记》卷26《叶法善传》记叶静能为叶法善之叔祖。《唐叶真人传》页327,文前附有“越国公叶真人世系之谱”,也将叶静能归为叶国重之弟。

[17]《旧唐书·韦庶人传》卷51,页2174。

[18]《叶有道碑》,页105。

[19]自高宗朝开始编撰的《一切道经音义妙门由起》于712年完成,现已佚,仅存史崇玄撰写的《妙门由起序》,收入《正统道藏》第41册,页638。

[20]葛兆光在《最终的屈服—关于开元天宝时期的道教》,收入荣新江主编《唐代宗教信仰与社会》(上海:上海辞书出版社,2003)页33注释64提到,“唐代道教有一种很明显的传统,即道教的世家传续”,并列举了江西抚州麻姑山邓氏家族、叶法善家族和彭城刘氏为例。但他以彭城刘氏为道教世家,明显犯了以郡望彭城为出生地的错误。刘知古为长安人,刘玄和则为庐山人,而刘玄静更是四川临邛人,三人并非同一家族出身。另据笔者对《道家金石略》所载有关唐代道士碑文的统计,世家传续的道士所占比例远远不足以构成“很明显的传统”的结论。

[21]《叶慧明碑》,页106。

[22]张万福《洞玄灵宝道士受三洞经诫法箓择日历》》(《正統道藏》51册)页287。张万福的生平不见于史书,仍能从他所撰写的7部道经归结出他写作本书的时间大约是710年前后。详见丸山宏,<道士张万福と唐代前半期の道教界>,《道教仪礼文书の历史的研究》(东京:汲古书院,2005),页420-457。

[23]土屋昌明在<玉真公主をめぐ道士と玄宗期の道教>一文,载于福井文雅主编《东方学の新视点》(东京:五曜书房,2003),頁319-342认为张万福是针对当时内道场道士的首席代表——叶法善而发的批评。

[24]周思得《灵宝济度大成金书》,《藏外道书》(成都:巴蜀书社,1992)第16册,页110。

谢谢您的支持,

所有赞赏将用于建"数字叶氏"

有您的支持“叶氏百科”会越来越好!

长按图片,识别二维码进行打赏!

杭州西湖叶青峰中医诊所负责人,中医内科专业,系叶氏中医世家传人,擅长治疗萎缩性胃炎、肠腺上皮化生、异型增生、糜烂性胃炎病等多种胃肠道的疑难杂症。?

详情

杭州西湖叶青峰中医诊所负责人,中医内科专业,系叶氏中医世家传人,擅长治疗萎缩性胃炎、肠腺上皮化生、异型增生、糜烂性胃炎病等多种胃肠道的疑难杂症。?

详情

叶剑英(1897年04月28日—1986年10月22日),原名叶宜伟,字沧白,广东省梅县人。中国伟大的无产阶级革命家、政治家、军事家、战略家,久经考验的共产主义者、坚定的马克思主义者。

详情

叶剑英(1897年04月28日—1986年10月22日),原名叶宜伟,字沧白,广东省梅县人。中国伟大的无产阶级革命家、政治家、军事家、战略家,久经考验的共产主义者、坚定的马克思主义者。

详情

从2009年1月开始,叶桂昌着手开办新叶古村网,宣传新叶,至今已经7年整。7年来,网站刊载新叶古村宣传文章2900多篇,浏览量39万人次,是外界了解新叶古村的不可多得的窗口。

详情

叶衡(1114—1175),字梦锡,金华城区人。宋高宗绍兴十八年(1148年)进士,时年二十七,调福州宁德簿,摄尉,知于潜县,擢知常州。入为太府少卿,迁户部幸郎。

详情

叶琢堂,(1875—1940年)字瑜,浙江鄞县人。早年在上海为瑞和洋行买办和上海证券物品交易所经纪人。后与法国人创办万国储蓄会。因辛亥革命、二次革命时资助过陈其美、蒋介石等,1928年被派为中国银行官股董事,同年11月中央银行成立时,又任董事。

详情

叶世儒是庆历间(1041-1048)明州教谕,卸任后举家卜居石步。繁衍至明代,有分支迁徙余姚叶家湾(旧属慈溪县金川乡),村里有叶家湾庙,供奉的虚空菩萨是石步叶氏始迁祖叶世儒。

详情

叶伟夫,字肖柯,1955年生于沈阳市。著名金石学者、美术考古鉴赏家、艺术评论家、作家、诗人,世界科教文组织专家,国际知名人士。荣获中国当代知名艺术家和国际名人等称号。为《中国印石》学科创始人,心源主义绘画流派首创先驱者。

详情

叶伟夫,字肖柯,1955年生于沈阳市。著名金石学者、美术考古鉴赏家、艺术评论家、作家、诗人,世界科教文组织专家,国际知名人士。荣获中国当代知名艺术家和国际名人等称号。为《中国印石》学科创始人,心源主义绘画流派首创先驱者。

详情

叶声(1940年前曾用名叶春桥), 汉族, 生于1916年农历2月15日,卒于1988年5月25日, 籍贯:湖北省孝感县小河溪大公会叶家庙楼子冲(现湖北省孝感市孝昌县观音湖生态文化旅游渡假区叶庙村三组)。

详情

叶声(1940年前曾用名叶春桥), 汉族, 生于1916年农历2月15日,卒于1988年5月25日, 籍贯:湖北省孝感县小河溪大公会叶家庙楼子冲(现湖北省孝感市孝昌县观音湖生态文化旅游渡假区叶庙村三组)。

详情

叶镛(1899-1928) 四川省乐至县人。高小毕业后,因家贫无法继续升学,即投考河南洛阳陆军第三师学兵营,学习军事,一九二四年秋冬间,转入川滇黔建国联军在湖南常德开办的陆军军官学校。1926年入中央军事政治学校(黄埔军校)第四期,在校参加国民党。毕业后,任该校武汉分校第一大队区队长,1927年在武汉任中央独立师连长,参加讨伐杨森、夏斗寅叛乱。后任国民革命军第二方面军军官教导团国民党党部负责人,同年随军官教导团进驻广州,任第一营营长,参加了广州起义。起义失败后,参与组建工农红军第四师,任师长。随即加入中国共产党。率队伍转移东江,参与领导东江革命根据地的武装斗争。1928年6月被敌逮捕,后遭杀害。

详情

叶镛(1899-1928) 四川省乐至县人。高小毕业后,因家贫无法继续升学,即投考河南洛阳陆军第三师学兵营,学习军事,一九二四年秋冬间,转入川滇黔建国联军在湖南常德开办的陆军军官学校。1926年入中央军事政治学校(黄埔军校)第四期,在校参加国民党。毕业后,任该校武汉分校第一大队区队长,1927年在武汉任中央独立师连长,参加讨伐杨森、夏斗寅叛乱。后任国民革命军第二方面军军官教导团国民党党部负责人,同年随军官教导团进驻广州,任第一营营长,参加了广州起义。起义失败后,参与组建工农红军第四师,任师长。随即加入中国共产党。率队伍转移东江,参与领导东江革命根据地的武装斗争。1928年6月被敌逮捕,后遭杀害。

详情

叶万火【1921-2012】,1939年,浙江省天台县18岁的小伙子叶万火,走下海拔上千米的家乡龙溪乡柱峰村报名参加天台抗战志愿兵团,是1943年常德会战中血守孤城的74军57师169团2营5连战士,是8000名虎贲幸存的83名将士之一。

详情

叶万火【1921-2012】,1939年,浙江省天台县18岁的小伙子叶万火,走下海拔上千米的家乡龙溪乡柱峰村报名参加天台抗战志愿兵团,是1943年常德会战中血守孤城的74军57师169团2营5连战士,是8000名虎贲幸存的83名将士之一。

详情

前的方框内输入后点击

前的方框内输入后点击 就行!为方便浏览,会将搜索结果的字体加大,变红!

就行!为方便浏览,会将搜索结果的字体加大,变红!

杭州西湖叶青峰中医诊所负责人,中医内科专业,系叶氏中医世家传人,擅长治疗萎缩性胃炎、肠腺上皮化生、异型增生、糜烂性胃炎病等多种胃肠道的疑难杂症。?

详情

杭州西湖叶青峰中医诊所负责人,中医内科专业,系叶氏中医世家传人,擅长治疗萎缩性胃炎、肠腺上皮化生、异型增生、糜烂性胃炎病等多种胃肠道的疑难杂症。?

详情 叶剑英(1897年04月28日—1986年10月22日),原名叶宜伟,字沧白,广东省梅县人。中国伟大的无产阶级革命家、政治家、军事家、战略家,久经考验的共产主义者、坚定的马克思主义者。

详情

叶剑英(1897年04月28日—1986年10月22日),原名叶宜伟,字沧白,广东省梅县人。中国伟大的无产阶级革命家、政治家、军事家、战略家,久经考验的共产主义者、坚定的马克思主义者。

详情 叶伟夫,字肖柯,1955年生于沈阳市。著名金石学者、美术考古鉴赏家、艺术评论家、作家、诗人,世界科教文组织专家,国际知名人士。荣获中国当代知名艺术家和国际名人等称号。为《中国印石》学科创始人,心源主义绘画流派首创先驱者。

详情

叶伟夫,字肖柯,1955年生于沈阳市。著名金石学者、美术考古鉴赏家、艺术评论家、作家、诗人,世界科教文组织专家,国际知名人士。荣获中国当代知名艺术家和国际名人等称号。为《中国印石》学科创始人,心源主义绘画流派首创先驱者。

详情 叶声(1940年前曾用名叶春桥), 汉族, 生于1916年农历2月15日,卒于1988年5月25日, 籍贯:湖北省孝感县小河溪大公会叶家庙楼子冲(现湖北省孝感市孝昌县观音湖生态文化旅游渡假区叶庙村三组)。

详情

叶声(1940年前曾用名叶春桥), 汉族, 生于1916年农历2月15日,卒于1988年5月25日, 籍贯:湖北省孝感县小河溪大公会叶家庙楼子冲(现湖北省孝感市孝昌县观音湖生态文化旅游渡假区叶庙村三组)。

详情 叶镛(1899-1928) 四川省乐至县人。高小毕业后,因家贫无法继续升学,即投考河南洛阳陆军第三师学兵营,学习军事,一九二四年秋冬间,转入川滇黔建国联军在湖南常德开办的陆军军官学校。1926年入中央军事政治学校(黄埔军校)第四期,在校参加国民党。毕业后,任该校武汉分校第一大队区队长,1927年在武汉任中央独立师连长,参加讨伐杨森、夏斗寅叛乱。后任国民革命军第二方面军军官教导团国民党党部负责人,同年随军官教导团进驻广州,任第一营营长,参加了广州起义。起义失败后,参与组建工农红军第四师,任师长。随即加入中国共产党。率队伍转移东江,参与领导东江革命根据地的武装斗争。1928年6月被敌逮捕,后遭杀害。

详情

叶镛(1899-1928) 四川省乐至县人。高小毕业后,因家贫无法继续升学,即投考河南洛阳陆军第三师学兵营,学习军事,一九二四年秋冬间,转入川滇黔建国联军在湖南常德开办的陆军军官学校。1926年入中央军事政治学校(黄埔军校)第四期,在校参加国民党。毕业后,任该校武汉分校第一大队区队长,1927年在武汉任中央独立师连长,参加讨伐杨森、夏斗寅叛乱。后任国民革命军第二方面军军官教导团国民党党部负责人,同年随军官教导团进驻广州,任第一营营长,参加了广州起义。起义失败后,参与组建工农红军第四师,任师长。随即加入中国共产党。率队伍转移东江,参与领导东江革命根据地的武装斗争。1928年6月被敌逮捕,后遭杀害。

详情 叶万火【1921-2012】,1939年,浙江省天台县18岁的小伙子叶万火,走下海拔上千米的家乡龙溪乡柱峰村报名参加天台抗战志愿兵团,是1943年常德会战中血守孤城的74军57师169团2营5连战士,是8000名虎贲幸存的83名将士之一。

详情

叶万火【1921-2012】,1939年,浙江省天台县18岁的小伙子叶万火,走下海拔上千米的家乡龙溪乡柱峰村报名参加天台抗战志愿兵团,是1943年常德会战中血守孤城的74军57师169团2营5连战士,是8000名虎贲幸存的83名将士之一。

详情